Voller Zugriff mit einem kostenlosen Konto

Vorteile von Coloplast Professional

-

Voller Zugriff auf Fortbildungsinhalte

-

Musterbestellungen einsehen

-

Lesezeichen setzen und Inhalte teilen

Aufbau und Funktion der harnableitenden Wege

Um die Ursache für ein Urostoma besser verstehen zu können, möchten wir Ihnen kurz den Aufbau und die Funktion der harnableitenden Wege vorstellen.

Die Harnorgane

Zu den Ausscheidungsorganen des Menschen gehören die Nieren, die Harnblase sowie die ableitenden Harnwege mit den Harnleitern zwischen Niere und Blase und der Harnröhre.

Die Nieren

Aufgabe der Nieren ist es, als eine Art »Kläranlage« des Organismus Stoffwechselprodukte auszuscheiden. Der fortlaufend produzierte Urin nimmt die Abfallprodukte auf und leitet sie über die Harnleiter in die Harnblase, wo er gespeichert und bei Bedarf ausgeschieden wird.

Die Harnblase

Die Harnblase ist ein muskuläres Hohlorgan mit großer Flexibilität. Das Fassungsvermögen beträgt bei Erwachsenen ca. 200 bis 400 ml. Durch die Speicherkapazität ist es beim Menschen ausreichend, die Blase 4- bis 6-mal täglich zu entleeren. Eine gefüllte Blase kann man im Unterbauch gut tasten. Für das Zurückhalten des Urins (Kontinenz) sorgen zwei Ringmuskeln: ein innerer, der nicht beeinflussbar ist, und ein äußerer, der bewusst gesteuert wird. Darüber hinaus

ist für die Kontinenz eine funktionierende Beckenbodenmuskulatur von Bedeutung. Neben diesen Verschlussmechanismen sind die Nervenverbindungen zwischen Blase und Gehirn dafür zuständig, dass der Vorgang der Blasenfüllung und -entleerung funktioniert. In der Blase befinden sich Sensoren, die über das Rückenmark mit dem Gehirn verbunden sind. Sie melden dem Gehirn, wenn die Blase stark gefüllt ist. Daraufhin werden Nervenimpulse vom Gehirn an die Blase und zu den Schließmuskeln gesendet. Die Schließmuskel öffnen sich, die Blase zieht sich zusammen (Kontraktion) und wird entleert.

Der weibliche Harntrakt

Die Harnröhre der Frau ist 4 bis 6 cm lang, misst im ausgedehnten Zustand 8 mm im Durchmesser und ist von einer Schleimhaut ausgekleidet. Sie durchtritt den Beckenboden und mündet zwischen Kitzler (Klitoris) und Scheide (Vagina) auf einer kleinen Vorwölbung.

Der männliche Harntrakt

Die Harnröhre des Mannes ist s-förmig gekrümmt und 20 bis 25 cm lang. Ihr Durchmesser beträgt ebenfalls ca. 8 mm. Sie durchtritt die Vorsteherdrüse (Prostata), den Beckenboden und ist in den Penis eingebettet. Die Harnröhre tritt an der Eichel (Glans) aus.

Das Urostoma und seine Ursachen

Einen künstlichen Ausgang nennt man Stoma. Dieses Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet Mund oder Öffnung. Bei verschiedenen Erkrankungen muss der Harn künstlich nach außen abgeleitet werden. Ein Stoma ist eine operativ hergestellte Öffnung, bei der die Harnleiter in ein zuvor entnommenes Darmstück eingepflanzt werden, um den Urin dann über eine Öffnung im Bauch auszuleiten. Verwendet werden hierzu Darmanteile aus dem Dünn- oder Dickdarm. Das Stoma hat dann die Funktion, die verloren gegangene Ausscheidungsfunktion zu ersetzen. Ein Stoma verändert viel im Leben Ihrer Patient:innen, trägt aber gleichzeitig dazu bei, die Ursachen einer Krankheit oder Verletzung zu beseitigen.

Welche Ursachen gibt es für ein Urostoma?

Eine künstliche Harnableitung wird notwendig, wenn es bei bestimmten Erkrankungen zum Verlust der Harnblase kommt oder diese geschädigt wird und somit der Urin nicht mehr nach außen abgegeben werden kann.

Eine künstliche Harnableitung wird erforderlich:

- bei bösartigen Erkrankungen z.B. der Blase, Prostata, Gebärmutter u.a.

- bei nicht beherrschbarer Überaktivität der Blase

- infolge von Verletzungen z.B. bei Unfällen

- bei angeborenen Fehlbildungen u. a.

Wenn der:die Patient:in eine Schädigung oder Erkrankung der Blase oder der ableitenden Harnwege hat und keinen Harn lassen kann, muss der Harnweg umgeleitet werden. Dieses Stoma wird Urostoma, Ileum-Conduit oder Bricker-Blase genannt. Ein stillgelegter Teil des Darms wird durch den rechten Unterbauch durch die Bauchdecke gezogen. Das andere Darmende wird vernäht. Die Harnleiter werden von der Blase getrennt und mit dem stillgelegten Darmabschnitt verbunden. Da der Darmabschnitt zu klein ist, um als Reservoir zu dienen und kein Muskel oder Ventil vorhanden ist, um das Urinieren zu kontrollieren, benötigt Ihr:e Patient:innen einen Urostomabeutel, um den Urin zu sammeln.

Unterschieden wird in eine kontinente (Pouch oder Ersatzblase) und eine inkontinente Form der Harnableitung. Hier befassen wir uns mit der inkontinenten Form. Die inkontinente Form eines Urostomas geht immer mit dem Verlust der kontrollierten Harnausscheidung einher. Es wird ständig Urin ausgeschieden, da in der Regel die Harnblase als Reservoir fehlt oder nicht mehr funktionsfähig ist.

Welche Form für Ihre Patient:innen am besten geeignet ist, sollte ausführlich mit ihnen besprochen werden. Ganz gleich, welche Operationstechnik angewendet wird: Nahezu jedes Urostoma kann mit speziellen Produkten sicher versorgt werden.

Die häufigsten inkontinenten Urostomieformen möchten wir Ihnen im Folgenden vorstellen.

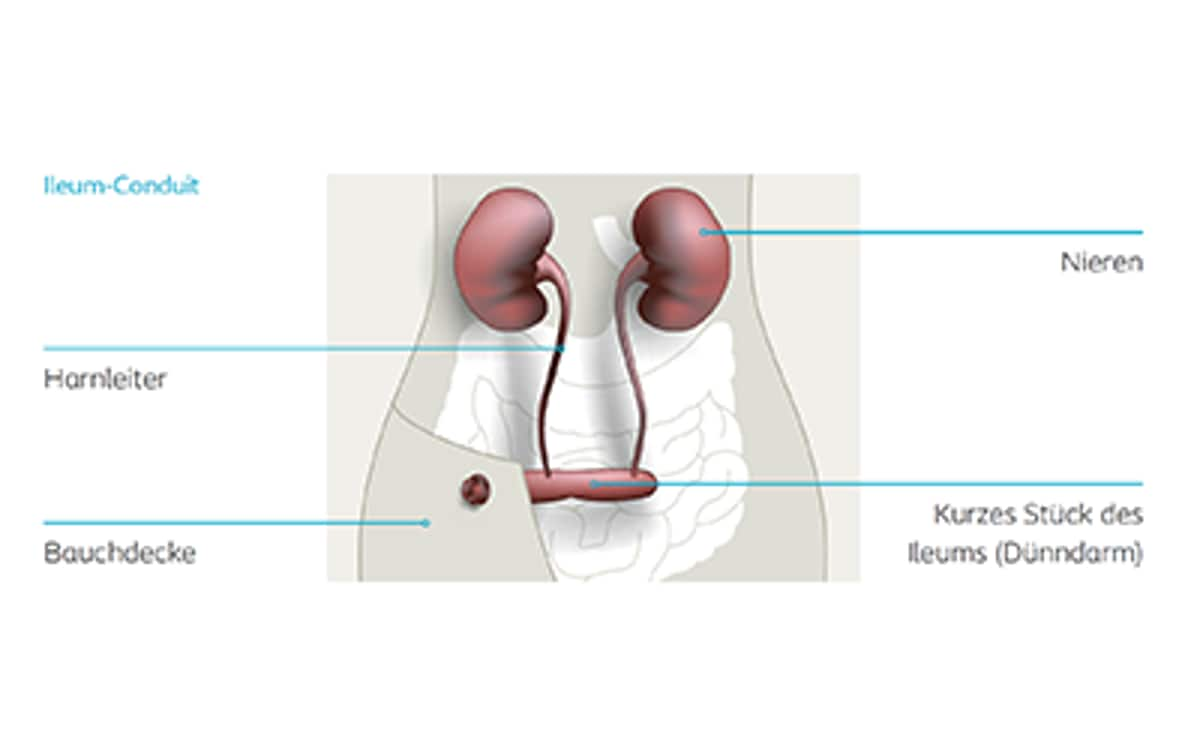

Ileum-Conduit/Kolon-Conduit

Bei dieser Urostomie wird ein Stück Dünndarm (Ileum-Conduit), in seltenen Fällen ein Stück Dickdarm (Kolon-Conduit), abgetrennt und einseitig verschlossen. Die zweite Seite wird als Stoma durch die Bauchdecke ausgeleitet. Die Harnleiter werden in dieses Darmstück eingeleitet, sodass der Urin – nach der Anlage eines Ileum-Conduits oft mit Schleim vermischt – darüber ausgeschieden werden kann. Dieses Darmstück funktioniert somit lediglich zur Ableitung des Urins.

Während der ersten Zeit nach der Operation sorgen Harnleiterschienen (Splints) dafür, dass sich die Harnleiter nicht verengen und dass eine gleichmäßige Harnausscheidung gewährleistet ist. Zudem verhindern sie den Kontakt der Wunde mit austretendem Urin und ermöglichen so eine ungestörte Wundheilung. Die Splints werden in der Regel noch während des Kranenhausaufenthaltes entfernt. Dieses Urostoma wird mit sogenannten Urostomiebeuteln versorgt.

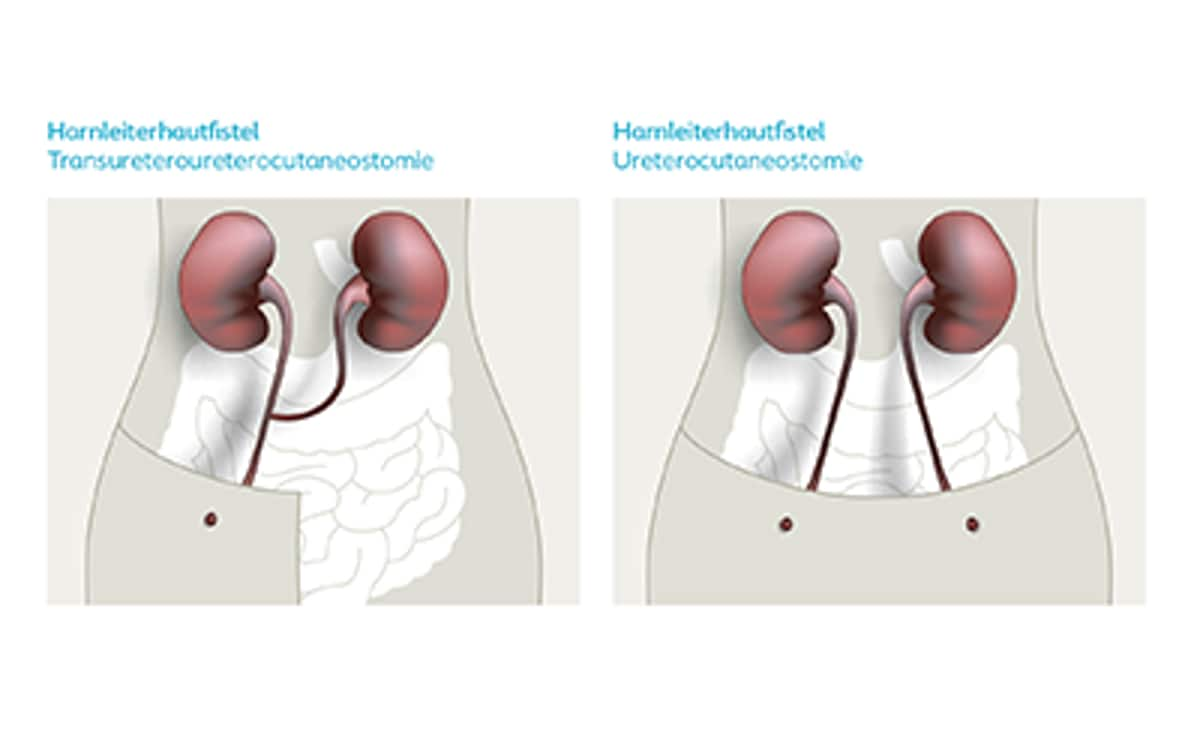

Die Harnleiterhautfistel (Ureterocutaneostomie)

Bei der Ureterocutaneostomie wird der Harnleiter durch die Bauchdecke nach außen geleitet. Dies kann – je nach Krankheitsbild – sowohl für eine Niere als auch für beide Nieren unabhängig voneinander geschehen, das heisst, die Harnleiter können einseitig oder beidseitig ausgeleitet werden. Wenn es die Krankheit ermöglicht und einer der Harnleiter lang genug ist, kann anstelle einer beidseitigen Harnleiterhautfistel ein Harnleiter mit dem anderen verbunden werden, sodass nur eine Ausleitung durch die Bauchdecke nötig wird. Diese Art der Harnleiterhautfistel wird Transureteroureterocutaneostomie (TUUC) genannt.